新島植物図鑑

ホーム > 施設案内 > コミュニティ・文化・社会福祉・老人福祉施設 > 新島村博物館 > 新島植物図鑑

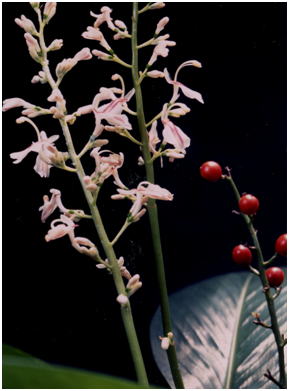

アオノクマタケラン(ショウガ科)

地元名

しゅくしゃ

開花

6月から8月

暖地の湿った林の下に生える常緑の多年草です。

まったく陽のささないところでも美しい花を咲せる植物のひとつです。

紅色のすじの入った唇弁は、雄しべが弁化したものです。

果実は球形で熟すと紅くなります。

ヒガンバナ(ヒガンバナ科)

地元名

ダントウビラ

開花

9月から10月

秋の彼岸のころに花が咲くことからこの名があります。曼珠沙華(マンジュシャゲ)とも言います。

畑のあぜや土手、人家の周辺、墓地の周辺などに群生するように生えています。花と葉は別の時期に出ます。

紅い花なら曼珠沙華ですが、白い花もあります。

グンバイヒルガオ(ヒルガオ科)

厚くて光沢のある葉の形が、軍配にそっくりなのでこの名がつきました。

暖地の海岸の砂地に生える多年草です。朝開いて午後にはしぼみます。

ハマナデシコ(ナデシコ科)

開花

5月から8月

海岸の岩場や草地に生える多年草です。高さは20から50センチメートル、厚くてつやつやし、紅紫色の花が集まって咲きます。

訪れる人の心をなごませます。

ハマハタザオ(アブラナ科)

開花

4月から6月

海岸の砂地に生える2年草です。高さは40センチメートルくらいで、茎にも葉にも短くてあらい毛が生えています。

花は下から順に開き白い十字形で茎の先に集まって咲きます

ニワゼキショウ(アヤメ科)

開花

5月から7月

北アメリカ原産の多年草です。葉がサトイモ科のセキショウに似ているのでこの名があります。

ナンキンアヤメとも言います。

日当りのよい道ばたや芝生のなかなどに群生することが多いです。

ヌスビトハギ(マメ科)

開花

8月から9月

山野の林のへりや道ばたに生える多年草で、高さ60から90センチメートルどにもなります。

種子は半月形をしたさやの中にあり、さやにはかぎ毛があり衣服に着きます。

クサフジ(マメ科)

開花

6月から7月

野原や道ばた、畑の垣根などにからみついてのびる、つる性の多年草で、長さ80から150センチメートルらいになります。

茎は角ばり毛が生えています。

葉は複葉で柄はなく互生します

ヒメムカシヨモギ(キク科)

地元名

かんごんぐさ

開花

8月から10月

オオアレチノギクによく似ているので、新島名では同じ名前で呼んでいます。

花のつきかた形、種子などもよく似ていて、生える場所も似ています

ハナイバナ(ムラサキ科)

開花

3月から12月

道ばたや草原などで見かける1年草または越年草です。

茎は根もとから枝分かれして横に伸びます。

葉は、下部のものはさじ形、他は楕円形で茎の先までついています。

全体に毛があります。

アマクサシダ(ワラビ科)

関東南部太平洋沿岸から南へ台湾、香港、中国に分布する暖地性の小型のシダです。

葉の先は尾のように長くのびています。

平地から山地の林内や半日陰の斜面などにも生えます。

イソギク(キク科)

地元名

わあだぎく

開花

10月から11月

海岸近くの崖、草原に生えます。

分布は伊豆諸島、関東南部から御前崎までの海岸です。

本州海岸のイソギクは伊豆諸島から再び渡ったものと言われています。

ガガイモ(ガガイモ科)

開花

8月から9月

日当りのやぶのへりや、畑のかきねなどに絡まるつる性の多年草です。

全体に毛はなく、葉は対生(たいせい)で長い柄があり、表は濃い緑色をしています。

ちぎると白い乳液を出します。

ヒナギキョウ(キキョウ科)

開花

5月から9月

草原や芝生、道ばたなどに生える多年草で、高さ30センチメートルほどになります。

茎は根もとから群がって立ち、まばらに枝を出し枝先に薄紫色の5弁の花を1個ずつつけます。

葉は小さく楕円形で下部に多く互生します。

ハマオモト(ヒガンバナ科)

地元名

はまんこ

海岸の砂地に生える常緑の多年草です。

またの名をハマユウといい遠く万葉の昔から、歌にうたわれ物語に用いられロマンの香りする花です。

また新島の村花でもあります。

マルバシャリンバイ(バラ科)

地元名

せいま

開花

4月から5月

海岸の岩場やその周辺、道ぎわに生える常緑低木です。

樹皮にタンニンを含むので、大島紬の染料に用いられます。

花はバラ科にふさわしくよい香りがします。

ハチジョウギボウシ(ユリ科)

開花

8月から9月

山道や林の中、山の岸壁などに生える多年草でイワギボウシの島嶋型といわれ伊豆諸島に自生しています。

イワギボウシより葉は大きく、やや厚くへりは波うっています。

ヒメジョオン(キク科)

開花

6月から10月

北アメリカからの帰化植物です。

新島では昭和20年代から目につくようになりました。

葉のふちには大きな不規則な鋸歯があります。

上の葉は細長く茎は高さ1センチメートル程になります。

ムラサキカタバミ(カタバミ科)

地元名

(ごんこぐさ)式根島

開花

3月から10月

南アメリカ原産の多年草、江戸時代に鑑賞用として日本にはいり現在では関東地方以西に広く野生化しているそうです。

繁殖がすごいので害草のように思われ、式根島ではごんこぐさなどと悪評されます。

カタバミ(カタバミ科)

地元名

しょっぱぐさ

開花

5月から9月

道ばたや庭、畑などに生える多年草です。

茎や葉にシュウ酸を含みかむと酸味があることからスイモノグサともいうそうです。

果実が熟すと縦にわれ種子をはじき飛ばすので、その瞬間を見るのが楽しい野草です。

ネコハギ(マメ科)

開花

7月から9月

日当りのよい草地や道ばたなどに生える多年草です。

茎や葉など全体に軟毛が多く、茎は根本近くで枝分かれし、地面をはって長く伸びます。

同じハギ属のイヌハギに対してつけられた名前だそうです。

スカシユリ(ユリ科)

地元名

(いのら)

開花

6月から8月

海岸の岩場や草地、山際などに生える多年草です。

ハマカンゾウとともに海辺を代表する花です。

島ではよく、ユリ科の花をお墓にたむけて祈りました。

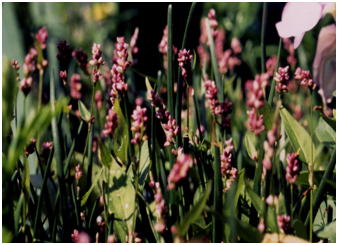

イヌタデ(タデ科)

開花

8月から10月

道ばたや空き地、畑などに生える1年草です。

古くからアカマンマの呼び名で親しまれ、子どものままごと遊びに使われたそうです。

紅紫色の小さな花が種になってびっしりつきます。

ヒルガオ(ヒルガオ科)

開花

7月から8月

草原や道ばたに生える、つる性の多年草です。

あたりのものに巻きつきのびていきます。

昼間に花をさかせるので、ヒルガオの名前がついたのでしょう。

イガアザミ(キク科)

開花

9月から11月

関東地方の海岸に自生する多年草ですが、伊豆諸島では、海岸に限らず山道や草原などにも生えます。

葉は深く切れ込み、葉のへりには刺があり、イガアザミの刺は特に鋭くて長いです。

スズタケ(イネ科)

地元名

すずのう

開花

まれ

山地の林床に群生しています。太さ5から8ミリメートルで、高さ1から3メートルになります。小さいものは、クマザサのように見えますが、異なります。

地元ではこの竹で組垣根を作っていましたが、今では作れる人は少なくなり、ほとんど見られなくなりました。

ハチジョウススキ(イネ科)

地元名

かや

開花

9月から10月

海岸の崖、草原などに生える多年草で伊豆諸島の固有種です。

風の強いところに平気で生え、崖などの風雨の浸食を防いでくれます。

風の強い所ではあまり大きくなりませんが、大きいものは大人の背より高くなります。

メヒシバ(イネ科)

地元名

じしばり

開花

6月から9月

草原や道ばた、畑、庭などどこにでも生える1年草で、根もとから数本の茎を出し横にはってのびます。

根は髪の毛のように細くしっかりと地中にはびこり、草取りには苦労する草です。

夏から秋にかけてそれぞれの茎の先に花序の枝を出し穂をつけます。

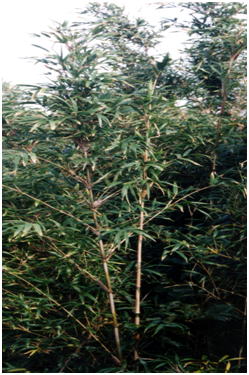

ヤダケ(イネ科)

開花

まれ

地中に長く地下茎をのばして増えます。5月頃あらい毛の生えた皮をもつ、たけのこを出します。

太さ1から1.5センチメートル、高さ2から3メートルになります。新島ではメダケの次ぎに多い竹で道ばたや土手、畑の方でもこのヤダケの竹やぶをよく目にします。

メダケ(イネ科)

地元名

おんなだけ

開花

まれ

丘や土手などによく生え、竹やぶになります。

そのまわりにも地下茎を長くのぼしてはびこって、畑にも庭などにも生えてきます。

細く低いものから、大きいものは高さ4メートル、太さ3センチメートルにもなります。新島の竹やぶはほとんどメダケです。

ベニバラボロギク(キク科)

開花

8月から10月

アフリカ原産の帰化植物で一年草です。

戦後まもなく九州で発見され、現在では関東地方まで広がっています。

下向きに咲く花、かよわそうな姿が夢二の描く可憐な乙女を連想して、ロマンを感じさせる秋の一つではないでしょうか。

コシオガマ(ゴマノハグサ科)

開花

9月から10月

日当りのよい山地や道ばたに生える半寄生の1年草で、高さ30から60センチメートルになります。

葉はダイコンの葉を小さくしたような切れ込みのある葉です。

茎は真っ直ぐ立ち上がり、葉は対生し全体に毛があります。

茎の上部の葉のわきから一個ずつの花を咲かせます。ふつう紫色ですが、新島では白花が咲いています。

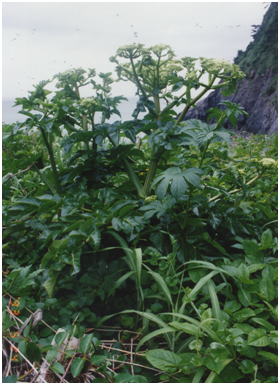

ハマウド(セリ科)

地元名

へびあしたば

開花

7月から8月

海岸に生えるアシタバによく似た多年草です。

アシタバよりずっと大型で葉や茎を切ってもアシタバのような黄色の汁は出ないので見分けられます。

分布はアシタバよりずっと広く、関東・中部地方南部から四国・九州・沖縄・台湾・朝鮮南部に分布しています。

食用にはなりません。

ツユクサ(ツユクサ科)

開花

7月から9月

道ばたや草地、畑のまわりに生える1年草です。

茎の下部が地面に横ばい状になり枝分かれして増えます。

したたかな生命力のこの花は、近づいて見ると愛嬌のある可愛い花を咲かせます。

薬草にもなります。

シバハギ(マメ科)

開花

9月から10月

日当りのよい山道や道ばたなどに生える半低木状のハギです。

茎は地面をはい、また立つこともあります。

葉は小葉3枚の複葉で頂小葉はやや大きく互生します。

花は9月から10月に咲き紅紫色です。

果実はさやになり4から6にゆるくくびれます。

関東から南の本州、四国、九州から東南アジアに分布します。

ビロードテンツキ(カヤツリグサ科)

開花

8月から10月

海辺の砂地に生える多年草で、高さ10から20センチメートルくらいになり、茎は根もとからたくさん出て株状になります。

葉は短くて根もとに多くつき、表は緑色に溝があり裏には白い短毛が密生しています。

ビロードテンツキの名はそのためでしょう。

茎の先に傘状の穂をつけます。

伊豆諸島では新島以外には生えていないようです。

シマナガバヤブマオ(イラクサ科)

開花

8月から10月

ナガバヤブマオと、ラセイタソウの中間型で伊豆諸島と千葉県でも見られるそうです。

やや湿り気のある道ばたや、林のへりなどに生える多年草です。

葉は長い楕円形で細かい鋸歯があり葉先は伸びています。

葉脈はへこんでラセイタソウの特徴も見られます。

三宅島では皮をはいで「ものし織」という布を作るそうです。

伊豆諸島固有亜種です。

ハチジョウアザミ(キク科)

開花

8月から11月

イガアザミに似ていますが頭花はやや大きく、全体に大型です。

特に海岸に多く、地内島や鵜渡根島に多く咲きます。

葉は茎の上部に多く、下部の葉は花の咲く頃には枯れます。

深く切れ込み、裂片は5から6対で刺はあまり長くありません。

総苞片は外側にそり返っていて先は刺になっています。

伊豆諸島固有亜種です。

ツルボ(ユリ科)

開花

8月から9月

山野の日当りのよい草地や土手に生える多年草です。

別名をサンダイガサ(参内傘)スルボとも言うそうです。

群生することもあります。

地中に黒っぽい皮に包まれた卵球形の鱗形があり、春に2個の葉が伸びてきます。

花は葉の間から20から40センチメートルの花茎を伸ばし、淡紅紫色の小さな花がつき、(まれに白花もあります。)下から上へと咲き上がります。

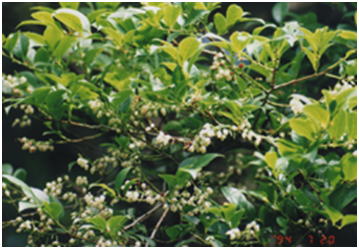

ハチジョウイヌツゲ(モチノキ科)

地元名

いのつげ

開花

6月から7月

イヌツゲの伊豆諸島型で、葉は大きく葉身の長さ4センチメートル,幅3.5センチメートルにもなり、質も厚いなどの違いがあります。

雌花は枝先の葉腋から1個ずつ咲き淡黄色の花をつけます。

実は球形で、熟すと黒くなります。

分布は伊豆諸島で常緑林内に混生し、また山頂付近で群生しています。

モチノキ科の植物は雌雄別株です。

伊豆諸島固有亜種です。

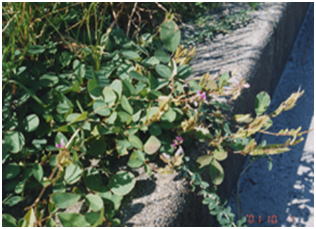

ハマゴウ(クマツヅラ科)

地元名

ほうぎ

開花

7月から8月

海岸の砂地や石の間に生える落葉小低木。茎は砂の上を長く這って伸びます。

海に入る時、葉を岩でこすりその汁を水中メガネのガラスに付けて洗うとメガネが曇りません。

7月から8月頃枝先に紫色の花が多数集まって咲きます。

秋に褐色の実をつけますが、花も実もシャネルの如くの芳香です。

種子を集め枕を作ったりもします。

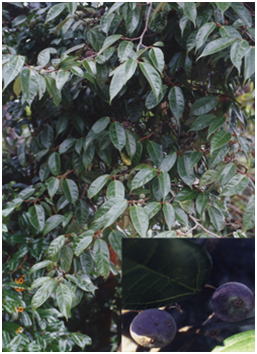

ホルトノキ(ホルトノキ科)

地元名

ちぎのき

開花

6月から7月

暖かい地方に生える常緑高木です。

高いものでは20メートルほどにもなり、スダジイ林の中に混生します。

葉は長楕円形でにぶい鋸歯があります。

いつも紅葉した葉がまざっています。

ヤマモモの葉もよく似て高いところから見ると、どちらか分かりませんがヤマモモには鋸歯はありません。

花は6から7月に咲き、実は熟すと黒紫色になり食べられます。

島にはヨモチギ街道などの道路があります。

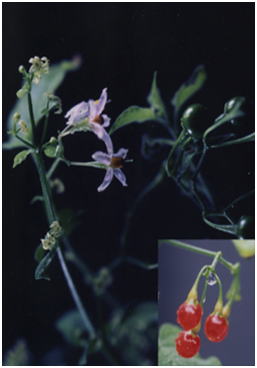

ヒヨドリジョウゴ(ナス科)

開花

8月から9月

和名は、赤い果実をヒヨドリが好んで食べるため、この名がついたそうです。

しかし、有毒植物と言われていますので、うまそうな実の味をみる気になりません。

道路沿いの林に生えるつる状の多年草です。

8月から9月頃白い花をまばらにつけます。

咲くと間もなく花弁がそっくりかえり羽子板の羽が飛んでいるように見えます。

テリハノイバラ(バラ科)

開花

6月から7月

海岸の岩場や砂地、草地など日当りのよいところに生える落葉低木です。

枝をよく出し地面を這って伸びます。

葉は卵形でつやがあり、茎にはまばらに刺があります。

花は6月から7月、磯辺に咲く桜といった感じがします。

温泉帰り、散歩時に岩に腰掛け、潮のにおいがする中で、この花のロマンの香に酔いしれてみませんか。

ツワブキ(キク科)

地元名

ふきんとう

開花

9月から11月

葉がフキに似て葉につやがあるフキ、ツヤブキがなまってツワブキになったといわれています。

海岸近くに多い常緑の多年草です。

若い葉柄はフキと同じように、キャラブキや佃煮にして食べます。

島ではアシタバなどとともに貴重な食材になっています。

また初冬の花のない季節に咲く、黄色の花とつややかな大きい葉のコントラストが美しいです。

サクユリ(ユリ科)

開花

7月から8月

山の傾斜地などに生える多年草です。

ヤマユリの変種で伊豆諸島に自生し、タメトモユリとも呼ばれています。

大きな花と芳香は島を代表する花の一つです。

この種のものは古くから食用や薬草となるため珍重されました。

伊豆諸島に分布し、伊豆諸島固有種です。

イタビカズラ(クワ科)

地元名

やでんも

開花

7月から8月

暖地に生える常緑のつる植物。

イヌビワをイタビといい、つる性なのでイタビカズラの名があるそうです。

雄雌異株、葉の付け根にイチジクを小さくしたような花のうをつけます。

熟すと黒紫色になり、食べると口の中でとろけ、その甘味と風味は天下一品です。

10月から11月頃熟れるが、実が熟れるまでの日数は分かりません。

シャシャンボ(ツツジ科)

地元名

さすぼ

開花

5月

沿海地のやせた尾根に生息します。6月頃の新しい葉は太陽光を遮る赤い色をしています。花はツボを下向きにしたような形で、先端はわずかに5つに裂け星形をしています。

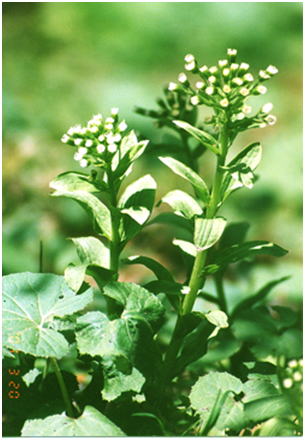

ハチジョウイボタ(モクセイ科)

地元名

てっぽうのき

開花

5月から6月

オオバイボタが島嶼で分化したものと考えられています。

伊豆諸島固有亜種です。

5月から6月に枝先から円錐花序を出し、白色の花をいっぱい咲かせます。

実は小さな卵形で黒くなるが、この実を紙玉でっぽうのようにして遊ぶので、地元名はそのためです。

枝にイボタロウ虫がつくことがあります。

ハマヒルガオ(ヒルガオ科)

地元名

かつおばな

開花

5月

海岸の砂浜に生えるつる性の多年草です。

地下茎を伸ばして増え、茎が砂の上を這って広がります。

葉は互生し、腎臓状の円形で厚くて光沢があります。

葉の付け根から長い花柄を出し、淡紅色の花を群れて咲かせ、島の白砂を彩る代表的な海岸植物のひとつです。

かつおばな(地元名)は初がつおの時期に咲くことからついたようです。

イヌマキ(マキ科)

地元名

あすなろう・あさなろう

開花

5月から6月

常緑の高木、式根の東要寺境内にあるものは高さ28メートル、幹回り5.3メートルもあり都の天然記念物になっています。

花は5月から6月に雄花(窓写真)をつけ、実は10月頃暗紅色に熟します。昔の子ども達は競って食べましたが今は鳥の餌です。

材は水湿に強いので貴重な建築材でした。また、風に強いので庭木や生け垣にもなっています。雌雄別株です。

マルバアキグミ(グミ科)

地元名

いそぐみ

開花

5月から6月

海岸の岩場やその周辺の日当りのよいところに生える落葉低木です。

秋に実が赤く熟し、葉が丸いのでこう呼んでいます。

実はアキグミより大きく、昔の子ども達はマルバグミなどの実とともによく食べ、食べ過ぎると糞ずまりになりました。

今では小鳥の餌で、好奇心の強い人が試食するぐらいです。

イソグミは他のグミより渋いです。

シチトウスミレ(スミレ科)

開花

3月から6月

伊豆諸島の固有種で林の緑や道ばたに生えている多年生草本です。

地下茎は短く横に伸びます。

葉は心形または扁心形で、托葉は深く裂けています。

花は大きく淡紫色です。

花期は3月から6月頃と長く咲いています。

ツバキ(ツバキ科)

開花

11月から5月

紅く咲く椿の花は、昔から伊豆大島の代名詞のような花ですが、北部伊豆諸島大島・利島・新島・式根・神津島にも多く、椿油は島の地場産業として貴重な存在でした。

島でのテンプラはこの油で揚げました。

花もほろ苦くて美味しいです。

木質は堅いのでコケシの材料になったり、現在は備長炭としても生産されています。

まれに白花もあります。

ヤマモモ(ヤマモモ科)

地元名

やんも

開花

4月から5月

高さ6から10メートルほどになる常緑の高木で雌雄異株です。

木が高く枝が細いので、暗紅紫色に熟した実を取って食べるとき以外は木に登ることもなく、紅く咲く雄花を記録できませんでした。

花の時期は4月、実は6から7月頃熟れます。

実は果実酒にもなり、樹皮は乾燥させたものを漢方薬として用いるそうです。

シマガマズミ(スイカズラ科)

開花

4月から5月

山野の日当りのよい道ばたや、明るい林中に生える落葉低木です。

ガマズミの島嶼型で、葉は厚く裏に星状毛が多い。

花は4から5月に枝先に白い小型の花をかたまって咲かせる。

秋に実が赤くなりとてもきれいです。

伊豆諸島に分布しています。

ワダン(キク科)

地元名

はまな・うしたばこ

開花

10月から11月

海水浴のお客さんもまばらになり、秋の気配を感じる頃になると海岸の岩場や砂地を黄色に染める花、それがワダンです。

ワダンとはワダ、つまり古語の海(ワダツミ)に生えるという意味などもあるそうです。

花期は10から11月頃までです。

葉は厚く、破くと白い粘り気の液が出ます。

兎の大好物なのでよく取って食べさせました。

関東南部から伊豆諸島に分布します。

マツバラン(マツバラン科)

新島や式根島では、タブの木の朽ちた土、ホルトの木の穴ぼこや海岸の岩場、林の下などに生える多年生の常緑草本です。

根茎は密に叉状分岐し、所々に地上茎をつけます。

単体胞子嚢群は初め緑色で、熟すと黄色になります。

採取やその他で絶滅の恐れがあり、危急種の一つになっています。

古代下等植物とも言われました。

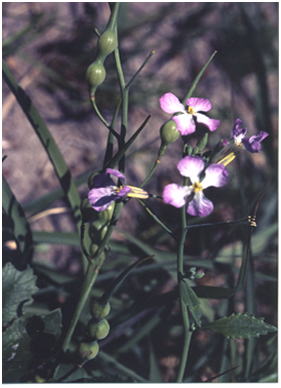

ハマダイコン(アブラナ科)

地元名

はまでーこ

開花

4月から6月

海岸の砂地に生える2年草です。

根は長いが太くはならず、かたいので食用にはなりません。

茎は30〜70センチメートルになります。

花は淡紅紫色で花期は4から6月頃までです。

種子は数珠状にくびれています。

ハマダイコンの花が咲き始めると、いよいよ夏が来る、島にとっては季節感あふれる植物の一つだと思います。

フキ(キク科)

地元名

みずぶき

開花

3月から5月

山野に生える多年草です。

淡緑色の苞に包まれたつぼみがフキノトウで、ほろ苦い早春の味として人気があります。

葉や葉柄も食べられます。

花期は3から5月頃で雌雄別株で、雄株の頭花は黄色っぽく、雌株の頭花は白っぽく咲きます。

新島村博物館

〒100-0402 東京都新島村本村2丁目36番3号

電話:04992-5-7070 FAX:04992-5-1998